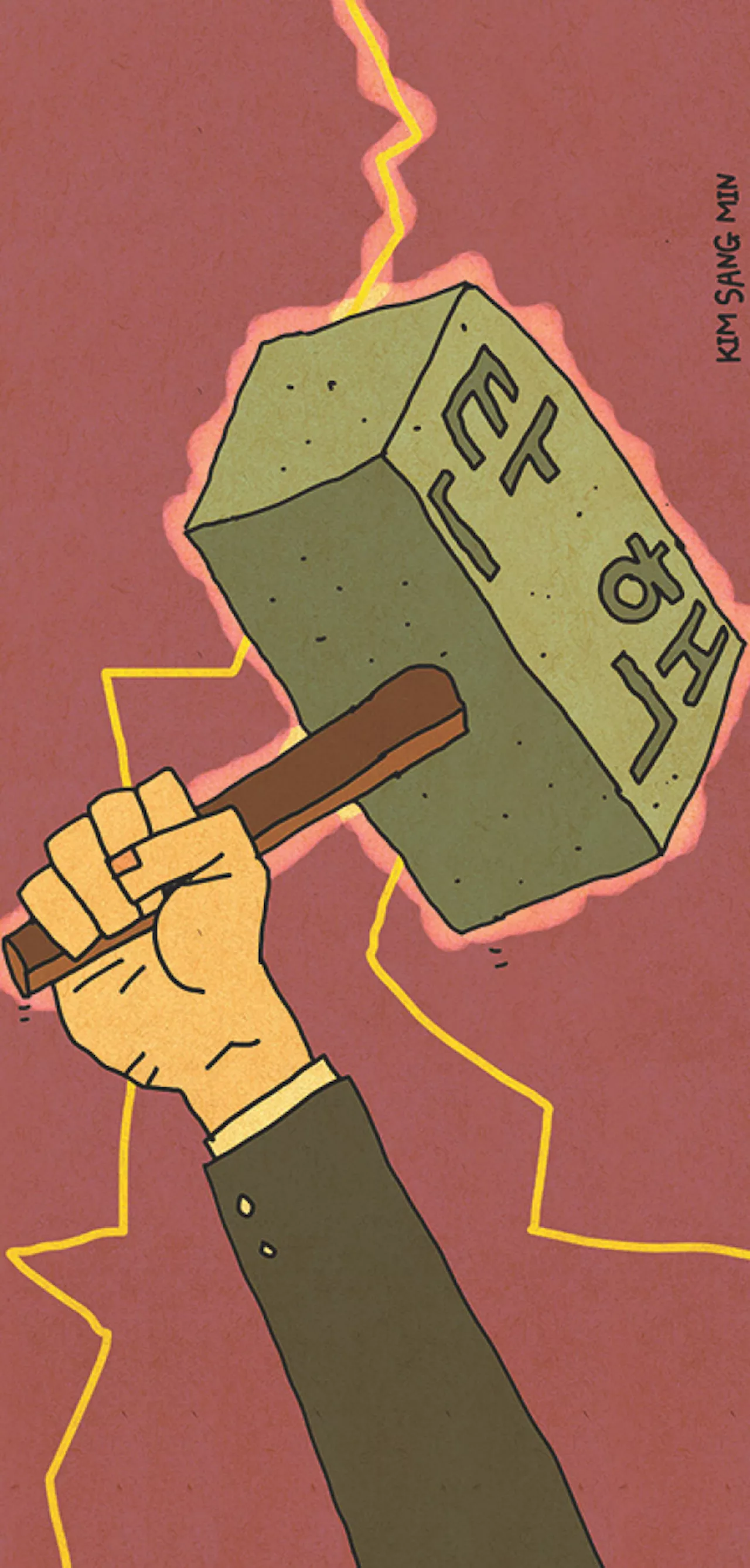

1987년 6월 항쟁부터 2024년 윤석열 대통령 탄핵 촛불 집회까지 37년 동안 한국 사회의 변화와 함께 민주주의를 지킨 사람들의 모습을 그린 기사입니다. 6월항쟁 시절, 민주주의를 위한 투쟁을 늘이는 중산층 시민들의 모습과 달리, 2024년 탄핵 집회에는 20대 여성과 청소년, 외국인, 성소수자들이 활동하며 다양성이 보여주었습니다. 그러나 민주주의 자체도 완전무결하지 않으며, 변화와 갱신이 필요하다는 점을 시사합니다.

내란죄 피의자 윤석열 대통령 탄핵소추안이 국회에서 가결된 14일 저녁 서울 여의도 국회 앞에 모인 시민들 손에 쥐어진 응원봉이 반짝이고 있다. 김영원 기자 [email protected]나는 1987년 6월항쟁 에 참여하지 못했다. 나름 부끄러운 사연이 있었다. 5월 초의 노동절 시위로 구속됐다가 6월항쟁 직전에 막 석방된 터였다. 학교에선 정학됐고 하릴없이 어머니 손에 이끌려 부산 고향집으로 내려가 집안의 서점 일을 도우며 지냈다. 버스 타고 시내 보수동의 서적 도매상 거리를 오가는 것도 일과였다. 하필 시위가 심한 곳이었다. 무거운 책 짐 양손에 들고 시위대와 전경 사이를 최루탄 맞으며 다녔다. 부모님이 들었을 책 짐의 무게와 전경대 너머 내가 있어야 할 자리 사이에서 눈물이 흘렀다. 어느 날 시위대가 집 앞을 지날 때 어머니 손을 뿌리치고 달려나갔다. 거리를 가득 메운 군중, 경적을 울리던 선두의 택시 행렬, 펄럭이며 대열을 이끌던 거대한 태극기.

내게 6월항쟁이 거대한 태극기의 이미지로 남아 있는 이유다. 2024년 12월, 전국 곳곳의 윤석열 탄핵 집회에서 우리가 본 것은 거대한 태극기가 아니라 온갖 기발한 문구가 아로새겨진 수많은 작은 깃발, 제각기 반짝이는 아이돌 응원봉이었다. 그리고 소녀시대의 ‘다시 만난 세계’가 울렸다. 1987년의 우리는 민주주의를 쟁취했고, 2024년의 우리는 그 민주주의를 지켜냈다. 그 37년 동안 한국 사회는 태극기와 아이돌 응원봉의 거리만큼 달라졌다. 변하지 않은 것은 군부와의 타협으로 만들어진 1987년의 정치체제뿐이다.12월14일, 여의도 탄핵 집회 후 귀가한 동네 사람들이 뒤풀이를 열었다. 서로 위로하고 응원하며 시끌벅적했다. 한 이웃은 계엄이 선포되던 날 뉴스를 보자마자 차를 몰고 여의도로 달려갔다. 광주의 고등학생이었지만 항쟁 때 싸우지 못한 것이 평생 마음의 짐이 됐다는 그는 두려움을 이겨내고 가장 먼저 국회 앞에 당도했다. 처음 200여명이던 시민이 곧 수천명으로 불어났다. 그이들이 민주주의를 지켰다. 우리는 경의의 박수를 쳤다. 고등학교 2학년 딸과 함께 집회에 나간 이웃은 딸의 말을 전했다. “내 인생에 대통령 탄핵만 두번째야.” 모두 웃음이 터졌다. 2016~2017년 박근혜 탄핵 촛불 집회 때 엄마 아빠 손을 잡고 집회에 나갔던 어린이, 청소년이 이제 청소년, 청년이 되어 동무와 함께 응원봉을 흔들며 민주주의를 외쳤다. 민주주의를 몸으로 체득한 세대다. 두려워하지도, 비장해지지도 않으면서 발랄하게 할 말을, 할 일을 다 했다.우리는 민주주의를 지켰지만 민주주의 자체는 완전무결하지 않다. 늘 고치고 때로 갱신해야 한다. 12월12일, 부산대 사회학과 학생들과 가진 온라인 시국토론회에서 나온 청년 세대의 의견이 신선하고 문제적이었다. 학부생 한솔씨의 발언이 특히 그랬다. 민주당 권리당원으로서 적극 활동하고 있다는 그는 집회 현장에서 “젊은이들, 여성, 퀴어, 장애인이 의견을 말할 때 민주당이 탄핵부터 시켜야 한다며 이들의 다양성을 묻어버리는 모습을 보았”고, “집회에 참여하는 게 참 좋지만 우리가 여기서 정말 민주주의를 하고 있는지는 의문”이라고 밝혔다. 2024년의 탄핵 집회에 가장 많이 참여한 이들은 한솔씨 같은 20대 여성이었다. 기성세대가 곧잘 미숙하다며 폄하하는 이들이다. 외국인도 제법 있었다. 나도 첫번째 집회 때는 외국인 친구와 함께했다. 성소수자의 깃발은 어디서나 무지개 빛깔로 나부꼈다. 장애인은 물론이다. 국회의사당 앞은 원래 전국장애인차별철폐연대의 오랜 집회 장소였다. 그들의 싸움은 이 체제의 오류와 한계를 앞장서서 폭로하던 도화선이었다. 사실 더 많은 사람이 있었다고 말해야 한다. 위태롭고 불안정한 생계에 묶여 싸우지 못한 이들이 많았다. 싸울 이유가 가장 절실한 이들은 바로 그 이유 탓에 싸우지 못한다.6월항쟁 때는 ‘시민’이 주체가 됐다. 넥타이 맨 중산층 남성 시민이 투쟁의 상징이 됐다. 군부와의 갈등도 타협도, 모두 이 중산층 시민이 갈망하던 ‘형식적’ 민주화를 둘러싸고 진행됐다

민주주의 6월항쟁 탄핵 사회변화 학생 청년 여성 성소수자

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

윤석열 ‘비상계엄 쿠데타’ 결과, 한강 울렸던 ‘사자왕 형제’는 알고 있다[기자수첩] ‘사자왕 형제의 모험’과 1980년 광주, 그리고 2024년 ‘비상계엄 쿠데타’

윤석열 ‘비상계엄 쿠데타’ 결과, 한강 울렸던 ‘사자왕 형제’는 알고 있다[기자수첩] ‘사자왕 형제의 모험’과 1980년 광주, 그리고 2024년 ‘비상계엄 쿠데타’

Read more »

몸 하나 누일 공간 이외엔 모두 쓰레기다...204호 청년에게 있었던 일2024년 고독사한 청년과 1904년 전쟁터 속 청년들의 만남

몸 하나 누일 공간 이외엔 모두 쓰레기다...204호 청년에게 있었던 일2024년 고독사한 청년과 1904년 전쟁터 속 청년들의 만남

Read more »

![[한성대 사학과 대학원] '민주주의 퇴보, 윤석열 퇴진'](https://i.headtopics.com/images/2024/12/9/ohmynews-korea/9154620494574581010634-9154620494574581010634-93F433479DBA897B761BADA907F94C66.webp?w=640) [한성대 사학과 대학원] '민주주의 퇴보, 윤석열 퇴진'민주주의의 역사를 퇴보시키는 윤석열은 퇴진하라! 2024년 12월 3일 밤, 우리는 지난 50여년간 이어온 민주주의의 역사를 부정당했습니다. 2024년 12월 3일 10시 23분, 고요했던 그날 밤 윤석열은 긴급 브리핑을 열고, 대한민국 전역에 비상계엄을 선포하였습니다. 계엄선포와 함께 빠르게 설치된 계엄사령부는 포고령을 ...

[한성대 사학과 대학원] '민주주의 퇴보, 윤석열 퇴진'민주주의의 역사를 퇴보시키는 윤석열은 퇴진하라! 2024년 12월 3일 밤, 우리는 지난 50여년간 이어온 민주주의의 역사를 부정당했습니다. 2024년 12월 3일 10시 23분, 고요했던 그날 밤 윤석열은 긴급 브리핑을 열고, 대한민국 전역에 비상계엄을 선포하였습니다. 계엄선포와 함께 빠르게 설치된 계엄사령부는 포고령을 ...

Read more »

탄핵, 역사 속의 의미와 미래 전망조선시대의 탄핵제도와 2024년 대한민국의 대통령 탄핵 사태를 비교 분석하고, 탄핵 이후의 정치적 과제를 제시한다.

탄핵, 역사 속의 의미와 미래 전망조선시대의 탄핵제도와 2024년 대한민국의 대통령 탄핵 사태를 비교 분석하고, 탄핵 이후의 정치적 과제를 제시한다.

Read more »

![[매경데스크] 2016년 촛불, 2024년 촛불](https://i.headtopics.com/images/2024/12/8/maekyungsns/914758844221459534500-914758844221459534500-0BF916644B406E47106631EBCF971ED4.webp?w=640) [매경데스크] 2016년 촛불, 2024년 촛불계엄령이 불붙인 촛불민심8년전처럼 활활 타오르려면尹탄핵·李살리기 차원 벗어나용광로처럼 새 희망 담아내야

[매경데스크] 2016년 촛불, 2024년 촛불계엄령이 불붙인 촛불민심8년전처럼 활활 타오르려면尹탄핵·李살리기 차원 벗어나용광로처럼 새 희망 담아내야

Read more »

![[기고]검찰 국가의 권력 사유화가 낳은 비상계엄 사태](https://i.headtopics.com/images/2024/12/10/kyunghyang/9144592442569341007830-9144592442569341007830-13DD7D224E709247D9033E4F18E6A67E.webp?w=640) [기고]검찰 국가의 권력 사유화가 낳은 비상계엄 사태2024년 12월3일 비상계엄이 선포되었다. 많은 시민이 1979년 계엄령을 선포해 무고한 시민들의 목숨을 앗아간 전두환의 무자비한 만행을...

[기고]검찰 국가의 권력 사유화가 낳은 비상계엄 사태2024년 12월3일 비상계엄이 선포되었다. 많은 시민이 1979년 계엄령을 선포해 무고한 시민들의 목숨을 앗아간 전두환의 무자비한 만행을...

Read more »